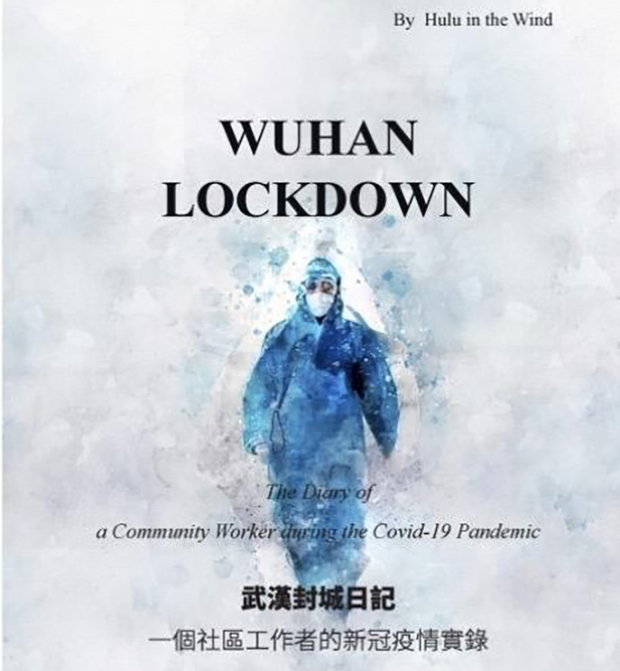

《武汉疫情日记》封面截图博登书屋

中国新冠疫情最近再次出现了起伏,一些城市实行了严格的封禁政策,在舆论间引起广泛的不满。近日一位中国作家出于安全原因化名“风中葫芦”在美国博登书屋出版了反映武汉封城实况,尤其是次生灾害的《武汉封城日记》。这是他以社区工作人员的身份在去年疫情爆发初期在武汉街头工作期间记录下来的。以下是本台记者王允对本书的整理出版者,身居海外的独立学者、武汉人张杰做的专访。

记者:这部日记和方方日记最主要的差别是什么?

张杰:不同之处在于现场感。因为方方作为前湖北省作协主席,她住在文联大院,她是不能出门的,因为当时封城了,不能出去。她的信息来源来自于网络,然后根据自己的想法进行分析演绎,发表自己的感想。

这篇日记的作者是天天在外面,穿行于大街小巷,为社区的居民买药,买菜,涉及到方方面面,都如实地记录下来,所以具有史料价值。

记者:你们是选择在这个时候出版这本日记吗?

张杰:这本日记发表出来的时间,其实和方方日记相差并不长。他是2月15日开始写的(封城是1月23日),那时候方方日记已经开始发表了。这些日记主要是在海外发表,主要是在《北京之春》和博讯的网站上连载刊登。只是现在,我们觉得关于疫情的事情,需要一个说法,所以就整理出来。

武汉作家方方 (微博截图)

记者:这本书的一个重点是描述和分析了次生灾害,包括封城期间,人们无法买药看病造成病情加重、甚至死亡等等。很多细节很生动,比如他有一天早上去帮母亲取重症药,结果排了一上午队,药房告诉他没药了,他气得当场骂娘,不得不下午跑到另外一家药房取药。他还提到,有一次他看到商贩把一袋袋蔬菜放在小区门口等居民购买,上前一看,也就是一些白菜、萝卜之类的, 居然要80元,物价居高不下,困难居民没有什么补贴。作者分析了造成这些次生灾害的主要原因,你同意这种分析吗?

张杰:这种原因其实就是中国共产党的举国体制,其背后是极权主义制度。在封城之前是没有预案的,也没有经过法律程序,说封就封。那么老百姓生活怎么解决,吃什么,穿什么,都没有给出说法。

有些人认为,中国人死得很少,中国人抗疫成功,其实他们不知道,有很多无辜的人死亡,包括我的朋友。他是一个尿毒症患者,他每周要去透析,但突然停了,最后他就死在家里。他妻子发信跟我说,百般哀求,百般哭告,但是没有办法,眼睁睁地看着他死了。

记者:书中讲到一个话题,就是中国媒体上有一种说法,说武汉人民做出了牺牲。他举例说,有患癌症的老人被120救护车送去医院急救,结果三家医院不接收,然后家属联系社区,但社区司机怕感染,也不愿意出车,然后再打110求救。作者说,像这种事情很多,政府似乎总是在说要做出牺牲,但他不认为这是所谓的牺牲。你同意这种观点吗?

张杰:这种说法是对武汉人民的侮辱。牺牲必须是自愿的啊。这实际是突然来的一种灾难。这是强加给武汉人的。其实完全没有必要采取这种严酷的方式。没有必要关交通,也没有必要关超市,让生活正常,然后加强一些管制,戴口罩、消毒等等方面的管制,是可以有效地避免这种次生灾害的。

身穿防护服的工作人员正在清洗武汉安葬新冠死者的一个墓地(法新社资料图)

记者:书中提到了一些机关下沉干部在社区的做法。比如,有管小区出入口的一个下沉干部,工作特别认真,有临产孕妇去医院结果被他拦住不能出门,还表示皇帝老子也不能出去。这些基层干部,包括武汉市政府整个体系,他们难道不知道严格的封城措施会造成种种后续的问题吗?他们为什么要这样做?

张杰:他们当然会知道,就连五六岁的小孩也知道。但是他们抵挡不了上面的权力。武汉市长周先旺在回答记者时已经说了,公布疫情时需要一个上报的过程。那么,习近平掌握权力的最高层,他亲自指挥,亲自领导,他不发话,谁敢去部署呢?然后他们突然感到恐慌,感到严重,马上命令封城,说封就封,军令如山倒。在这种情况下,所有人都来不及。所以,就只能先封起来。这就是极权制度,它没有民主,没有一个司法的过程。

记者:作者在书中多次谈到,政府的一些惠民措施,包括为困难户提供十元十斤的蔬菜,让社区人员陪同病人看病等。作者都觉得是马后炮,是亡羊补牢,评价不高,你觉得原因是什么?

张杰:我相信武汉市长并不是想把武汉市民都整没了,他也想安居乐业。所以,他为老百姓做些事,这是政府本来就应该做的。只是说,你之前干嘛去了?你没有经过一个程序,你怎么能封城呢?你没有经过一个评估过程啊。所以在封城之后,进行了一些补救。当然这是好的,但灾难已经发生了。所以作者感到痛惜的就是这个。

《武汉疫情日记》封面截图(博登书屋)

记者:作者是以社区工作者的身份出现的。书中提到,社区的工作人员饱受压力。首先是工作繁重,有一次他在日记里写到,他一整天都在搬运物品,一百份十元十斤的蔬菜,价值4万元的居民通过社区团购的各种物资,而这还仅仅是一个小区的。所有人一直忙到傍晚6点。但与此同时,他们还饱受来自上下的压力。政府严令街道、社区必须及时做好一切防疫工作,对不作为、懈怠和失职行为要严惩,政府还派出督查干部去检查督导。另一方面居民也对社区的工作很多不满,社区工作者每天疲于奔命,但仍然被居民骂。你觉得这是这些社区工作人员的问题,还是体制本身的问题,或其它问题?

张杰:当然是体制本身的问题。因为社区作为政府末端的一个组织,是一种很扭曲的设置,界定不明,没有权力。但是遇到这么大的灾难的时候,他们实际上扮演了主角。

就不像纽约,纽约市政府发放免费食品、医药,是多个机构共同承担。而武汉呢,却是把重责交给了社区。而社区有的几个人,有的十几个人,它怎么可能面对这几千个家庭呢?它当然做得不到位。而且他们一个月的工资才两千元人民币,你想想这种工作负担与收益相比,他们自然情绪不高。老百姓的抱怨是合理的,但问题是在政府。

记者:作者对武汉封城期间的很多现象背后的东西进行了很多思考。其中说到,他听到社区小保安非常严肃地讨论解决各种矛盾和问题的办法就是诉诸暴力,谁不听话就抓起来暴打一顿。他们还有理论依据,就是少数服从多数。作者说,从这种种现象可以认清权力与责任的关系,那么作者所认为的是一种什么关系?

张杰:我觉得是一种很扭曲的关系。权力本身应该来自人民的授予,但在中国,人民没有选举权,权力是来自于上级,来自于共产党的授予。那么基层的官员自然就是屁股决定脑袋,他会去讨好上级,按照上级的指挥,而人民的利益是放在后面的。所以,他的价值观就产生了很大的问题。

民众在武汉扁担山墓园悼念新冠死者(法新社资料图)

记者:书中提到新加坡防疫成功,有赖于政府采取的是疏导方式,因为政府与公民相互信赖,科学防疫,所以有效控制了疫情。我们知道新加坡也是一个一党独大的体制,或者说是一个专制体制。这是不是说明专制体制不必然会防疫失败的?

张杰:新加坡是一个威权政府,新加坡跟中国不一样,他们有政党竞争,也有民主程序,只是政府权力可能大一点,或者叫一党独大。而中国是极权体制,也就是一党控制整个社会的方方面面。

任何体制都可以做到防疫成功,比如北朝鲜,你发现一个感染者,把他枪毙了,自然病毒就消失了。实际上,只要遵循流行病的规律,都是可以做到防疫成功的。

中国在整个问题上做得很不好,就是他非常的野蛮,没有法律程序,没有经过事先的评估,突然采取这么一种极端的方式。极端当然可以有效地控制疫情,但造成了严重的灾难。

记者:作者通过对封城期间的观察也对中国的文化有反思。其中提到,就连天然气公司给社区下达帮助居民购买天然气的通知,文字也写得让人不容置疑。权力无处不在,每位市民都要聆听来自各部门、各行业的指令。但同时,中国人十分向往权力,即使是获得了看守出入口的权力,也可以呵斥必须从这里出入的人们。你同意他的这种分析吗?

张杰:我同意这种分析,因为中国人一向崇拜权力,成时王侯败时贼,不追问灵魂的归宿,这些是中国文化里深层次的问题。也就是我们需要大量地向西方政治文明,向西方国家学习。

这个里面根子是很深的,所以有人形容,中国社会是一个从上往下抽耳光,从下往上磕头的社会。所以,改变中国社会,对中国进行民主化,结束中共的暴政,或许不是一个很长的过程,但要像美国这样达到比较成熟的宪政民主和政治文明,可能还需要一两百年的时间。

新冠爆发初期武汉红十字会医院的一间隔离病房(路透社资料图)

记者:书中最后引用了一位网友的评价说,方方日记最后写出了灵魂,文字有了生命。如果借用这个判断,你觉得这本书有灵魂、有生命了吗?

张杰:当然是的,它的生命力第一在于真实,因为这是他自己看到的,然后写下来。同时,作者不仅是分析了现象,而且他也在追问灵魂,追问信仰,他提出了很多深层次的问题。